受験生なら誰しも数学のテストでいい点数を取りたいと考えてるし、テレビに出ている人のように頭の回転が速い人に憧れるでしょう。

そんな人向けの地頭を鍛える本やアプリがあふれていますが、面白みに欠けて長続きしないものばかりです。そこで今回は、遊び感覚で頭を良くすることができるボードゲームを3つ紹介します。

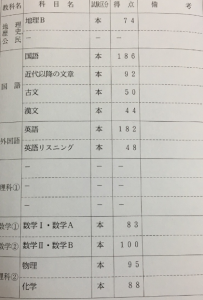

もともと頭が悪くて偏差値50を下回ることもあったのですが、ボードゲームを買って遊び始めてから不思議なことに成績が伸びて、数学の偏差値が82まで伸びました。

その結果大学入学共通テスト(当時のセンター試験)も9割取れましたし、北大に合格できたのもボードゲームで鍛えた地頭のおかげでもあります。特に数学が苦手な人は、最後まで読んでみてください!

大学入学共通テスト試験結果

大学入学共通テスト試験結果

※ボードゲーム以外にもプログラミングをちょっとだけ勉強してました。当サイト一番人気の記事で「読んでよかった!」という声を多数いただくのでぜひ👇

ボードゲームで数学が得意になった話

まず初めにボードゲームで数学が得意になった話をちょっとだけします。僕は通っていた高校で下から数えた方が早いくらいの学力レベルで、数学の偏差値も50あるかどうか。

そんなときに知ったのがドイツのボードゲームであるSplendor。詳しいルールなどは省略しますが、ざっくり言うと宝石を使ってカードを集めて合計点を競うゲームです。

ルールはかなりシンプルですが、やればやるほど病みつきになって何度も遊ぶようになりました。

きちんと戦略を練らないと簡単に負けるので序盤は惨敗だったのですが、負けず嫌いな性格もあって次はどうやって勝てるかを考えました。めっちゃ考えて考えてようやく勝てた。

するとどうなったか。

普通に授業を聞いているだけで言葉が理解できて、演習問題も考えれば解けるようになりました。

解けるようになると数学が楽しくなるからまた勉強を頑張って、そうするとさらに成績が伸びて数学が今度は好きになって、という完全に受験の勝ちパターン。

その結果、数学のマーク模試で偏差値82を取れただけでなく、他の科目も何か知らないけど伸びていきました。当時は不思議だな〜と思っていましたが、今なら明確な理由がわかります。

なぜボードゲームで数学ができるようになったのか

理由は2つ。

①論理的思考力を鍛えられるから

②遊び感覚で学習できるから

それではひとつずつ見ていきます。

論理的思考力を鍛えられるから

ボードゲームは論理的思考力を鍛えることができます。論理的思考力というと漢字ばかりで堅苦しいので平たく言うと、逆算する力のことです。

・自分がゲームで勝つための条件は何なのか?

・それは相手の取る行動によって変わるのか?

・今自分が取れる選択肢は何があるのか?

・その選択肢ごとに相手はどう行動するのか?

などなど、ボードゲームで勝つためには勝利条件を洗い出して今取るべき行動が何なのか明確にする必要があります。

これはまさしく数学でやっていることと同じです。数学も一見難しそうに見えますが、求める解までどうすればたどり着くのか、今持っている使える条件は何なのかを洗い出して式を立てる作業だからです。

ちなみに逆算する力は数学に限らず、あらゆる科目で役に立ちます。なぜなら、解けない理由を逆算して言語化し、対策することで点数が伸びるからです。(この一文超大事)

例えば、英語の点数が取れないと言っても考えられる原因は複数あり、

①単語力

②文法

③長文読解

④英作文

この中のどれが弱いのか、それをどうやって対策すればいいのか逆算しないと成績は伸びません。なので、くれぐれも

といった、私は逆算する力がないですよ!と相手にアピールするような恥ずかしい質問はやめましょう。絶対に成績伸びませんよ。

何度も言いますが、大事なのは逆算力です。

遊び感覚で学習できるから

ボードゲームは遊び感覚で取り組むことができるのも大きなメリットです。頭を鍛えるといっても1回や2回じゃたいして変わりませんし、何度も繰り返すことで頭の使い方が身についていきます。

ボードゲームは遊ぶことに重きを置いているので長く続きやすいですが、同じく頭を鍛える脳トレは作業感やトレーニング感といった苦痛があるのでオススメしません。

続けるためには楽しいと思えるかが一番大切です。ボードゲームは種類も多いので、常に新しい楽しさを感じながら、マンネリ化せずに継続することができます。

というのも、自分だけでなく他のプレイヤーの立場で物事を考えて、相手とコミュニケーションを取る必要があるからです。

そうやって相手の気持ちを汲み取れるスキルがつくと受験に限らず就活や今後の人生で必ず役に立ちますし、そのスキルは早いうちに身につけておくべきと言われているので一石二鳥ですね。

頭が良くなるボードゲーム3選

ここでは特に受験生向けに頭が良くなるボードゲームを3つ紹介します。僕が当時ハマっていたものや、大学に入ってから見つけた優秀なボードゲームを厳選しました。

遊んでいるだけで賢くなる、厳密に言えばそれだけ頭を使うボードゲームです。参考にしてみてください。

オススメ①:Splendor

まず1つ目は先ほど紹介したSplendorです。

ボードゲームの聖地と呼ばれるドイツにおいて、2014年度の年間ゲーム大賞を受賞。さらに、海外のボードゲームサイトBoardgamegeekでも高評価を維持し続け、3万人以上に評価されており、名実ともに認める名作となっています。

中には複数のタイルと宝石トークンが入っているのですが、この宝石の重みと硬さがかなり絶妙で重ねた時のカチッという音がたまらない・・・。かなり精巧な作りも魅力のひとつ。

タイルはこんな感じ

タイルはこんな感じ

基本的なルールはシンプルで、毎ターン宝石を集めながら、その宝石で点数のついたカードを購入し、合計15点に達したプレイヤーの勝利となります。

毎ターンできるアクションが3つしかないので、先の先まで推測してどのアクションが効果的かかなり考えます。また、運要素はほとんどないので、いかに戦略を練るかが鍵になってきます。

勝利までの逆算力を鍛えられる、個人的には一番オススメのボードゲームです。

この12枚のカードを宝石で購入していく

この12枚のカードを宝石で購入していく

プレイ人数 2〜4人

プレイ時間 30分

運要素

戦略性

オススメ②:モノポリー

お次に紹介するのはモノポリーというアメリカで生まれたボードゲームです。世界100カ国以上で愛されるロングセラーの作品で、土地を購入しながら億万長者をめざすゲームです。

プレイヤーはさいころを振ってマス目を進め、ボード上で土地を購入して住宅やホテルを建設します。

そして、その不動産を売却したり銀行の融資を受けて投資をしたりしながら自分の資産を増やしていき、最終的に他のプレイヤーを破産に追い込んだら勝利です。

どの地域の土地を買うかが序盤の鍵を握りますが、立地がいい場所だと自分が支払う土地代も高いので早いうちに負ける可能性もあります。

運要素も少しある

運要素も少しある

それに資産を失うマス目もあるので、そこを避けてゲームを進める戦略性も問われます。

逆算力もつきますし、他のプレイヤーとの交渉術やお金の流れを遊びながら学ぶことができる点も非常にオススメです。

プレイ人数 3〜6人

プレイ時間 90分

運要素

戦略性

オススメ③:カタン

最後に紹介するのはカタンという世界で3000万個売り上げた伝説のボードゲームです。カタンという架空の無人島を舞台に他のプレイヤーと競い合いながら島を開拓していくゲームになっています。

ルールは小学生でも分かるほどシンプルで、サイコロを振って集めた資源で開拓地を広げる、ただそれだけです。

ボードゲームの傑作「カタン」

ボードゲームの傑作「カタン」

資源が思うように集まらない場合は他のプレイヤーと交渉をして資源の交換ができるのですが、この時に相互のコミュニケーションが欠かせないので、相手の立場に立って物事を考える力が自然と養われます。

ボードマップを何回でも変えられるのでマンネリ化を防いで長い間楽しめる、そんなコストパフォーマンスのいい作品です。

プレイ人数 3〜4人

プレイ時間 60分

運要素

戦略性

楽しく数学力を鍛えよう!

ボードゲームは遊びながら逆算力を身につけることができますし、大学生・社会人になってからも生きるコミュニケーション能力も同時に磨くことができるので、受験生にはぴったりです。

僕はボードゲーム(遊戯王なども)で成績が伸びたといっても過言ではないので、偏差値を上げる選択肢としてボードゲームを強くオススメします!

※ボードゲーム以外にもプログラミングをちょっとだけ勉強してました。当サイト一番人気の記事で「読んでよかった!」という声を多数いただくのでぜひ👇