この記事はそんな悩みにお答えします。

受験勉強で必要なノート。その取り方や使い方で勉強効率がかなり変わり、成績の伸び具合も大きく変わります。

どうせノートを取るなら、少しでも点数に繋がるような意味のあるノートを取りたいですよね。

そこで今回は、東大生の知人にも協力してもらい、東大生がノートを取るときに意識していたポイントと効率的な復習の方法を解説していきます。

3分で読めるように内容を凝縮したので、ぜひ参考にしてみてください!

・ノートをとにかく効率的に取りたい人

・東大生がどんな風にノートを取っているのか気になる人

・ノートを活用して効率的に復習をしたい人

※数学がどうしてもできない!という人は以下の記事がオススメ。当サイト一番人気の記事で「読んでよかった!」という声を多数いただきます👇

【前提理解】そもそもノートを取る意味は?

そもそもなぜノートを取るのでしょうか?

綺麗なノートを作って自己満足するためでも黒板を全て写すためでもなく、基本的にはあとで自分が復習に使うためです。

授業を聞いただけで全てを覚えられるならノートを取る必要はないですが、そんな天才はほぼいないので後で内容を復習するためにノートを取るわけです。

なので、汚い字でも図がわかりにくくても、自分が理解できれば問題ありません。

周りの人に見せるために綺麗なノートを時間かけて作るのは、極めて本末転倒なので注意しましょう。

東大生のノートの共通点とは【重要です】

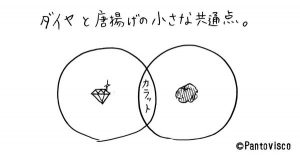

ノートの役割として「復習」があげられましたが、中でも東大生は「再現性」に焦点を当てたノート取りをしています。

再現性とは、あとで振り返ったときにそれだけで理解ができて、他の人に説明できることを意味します。

というのも、この記事に書いたように、人に教えるという方法は知識の定着率が格段に上がり、復習の質が高まるからです。

さて、多くの受験生は黒板に書かれた内容を丸写しただけで勉強した気になってしまいまい、手を動かして苦労した=努力と勘違いをするわけです。

ところが東大生は、のちの復習の質を高めるために、ノートのいたるところに知識のカギを散りばめています。

知識の鍵を残すことで、知識と知識が繋がりやすくなり、人に説明をできるくらい理解が進むわけです。

では、その鍵とは一体なんなのか。次にそれを解説していきます。

成績を上げる”再現性の高いノート”にする方法

あとで振り返ったときの再現性を高くするために、大きく3つポイントがあります。

①自分の言葉で言い換える

②原因と結果を書き残す

③知識のとっかかりを作る

それではひとつずつ見ていきます。

方法①:自分の言葉で言い換える

まず大切なのが、自分の言葉で言い換えるということです。というのも、先生が黒板に書いた文章は先生の言葉であり、自分が他の誰かに伝えるときに役に立たないからです。

この文章で先生が言いたかったのは要するにどういうことか?を自分の言葉で言い換えてメモしてみましょう。それを続ければ、そのメモだけで文章全体の内容が理解できてしまいます。

大事なことがもう一つ。

重要な文章に色ペンで線を引いて満足していませんか?「線を引く」という行為は、ただ単に色をつけるという行為であり、自分の頭での理解は進んでいません。

なので、常に自分の言葉で言い換えることを意識しましょう。そうすれば再現性は高まります。

方法②:原因と結果を書き残す

2つ目は、原因と結果を論理的に書き残すというものです。原因と結果の理解をしておかないと、ただの丸暗記になってしまい、知識の定着率が悪いからです。

例えば、先生が「アメリカ北部は春小麦、南部は冬小麦」と黒板に書いたら、多くの受験生はそれをそのままノートに書いて「北は寒いけど春小麦、南はあったかいけど冬小麦」と覚えると思います。

しかし、東大生は「なぜ北が春で、南が冬なんだろう?」と考え、原因を探るわけです。

情報をそのまま受け入れてノートに写して満足するのではなく、どうしてそれが起こるのかを論理的に理解してからノートにまとめる。

これが再現性を高めるための2つ目の鍵です。

ちなみに冬小麦は秋にタネをまき、冬を越して春に収穫をするので冬小麦と呼ばれます。逆に春小麦は気温が低いところで栽培され、春にタネをまき秋に収穫されます。

世界史のようにストーリ性のある科目だと、この勉強法が最適ですね。

方法③:知識のとっかかりを作る

東大生のノートには無駄なことは一切書かれていないと考えていませんか?

でも実は、一見無駄とも思えるワードが多く書かれています。というのも、知識のとっかかりが多いほど、授業の内容を思い出す鍵になり、その授業自体を再現できるからです。

例えば、先生が黒板に書いた単語に関する小話をしたら、その内容もメモしておくわけです。

もちろん、すべての情報をメモするのは大変ですが、授業内容に関係のある小話などは積極的にメモしていきましょう。

【東大式】ノートを使った質の高い復習の仕方

では、上記のポイントを意識してノートを取った後、どうやって質の高い復習をするのでしょうか?

それが「エア授業」です。自分が先生になって、ノート片手に目の前の見えない生徒に向かって授業をしていきます。

一度やってみるとわかると思うのですが、自分の中でしっかりと内容を理解していないとテンポよく単語が出てきません。そういうときは原因と結果をメモしたものを確認して、何度も頭の中で整理していきましょう。

そして、すらすらと説明できるようになったら復習は終わりです。授業があった日、その3日後と1週間後に同じ内容を話せたら、基本的にその分野の知識は定着しているはずです。

人に教えるような勉強法は、知識の定着率がただ授業を受けるだけの18倍です。

なので、入試まで時間がなくて焦る人ほど、この勉強法を活用していきましょう。

まとめ:再現性の高いノートを作ろう!

いかがでしたか?

東大生のノートに共通するポイントとしては、「高い再現性」です。

そのために意識するポイントとしては、

①自分の言葉で言い換える

②原因と結果を書き残す

③知識のとっかかりを作る

の3つが考えられます。

そして、その後「エア授業」を通して知識を定着させていきましょう。そうすれば効率よく成績を伸ばせること間違いなしです。

「エア授業」もそうなのですが、家での勉強のクオリティによって合否は大きく分かれます。やはり家で勉強できないと不利になってしまいます。

※数学がどうしてもできない!という人は以下の記事がオススメ。当サイト一番人気の記事で「読んでよかった!」という声を多数いただきます👇